Polkas du Nouveau Monde

Pourquoi les innombrables commentaires affirmant que la Symphonie du Nouveau Monde relève de la musique tchèque s’abstiennent-ils presque toujours de développer leurs affirmations ? C’est comme si la chose allait de soi : un compositeur venu de Bohême ne saurait, par essence, écrire qu’une musique viscéralement ancrée dans son identité nationale.

Arrêtons-nous un instant sur cette idée largement admise. Certes, l’œuvre est l’émanation d’un Tchèque, et elle témoigne d’une maîtrise forgée par des décennies d’écriture. Elle s’inscrit pleinement dans l’apogée dvořákienne, en tant qu’expression magistrale d’un artiste arrivé à pleine maturité.

Mais il manque, pour prolonger cette affirmation, une réelle matière permettant d’explorer ses dimensions proprement nationales.

Peut-on véritablement parler d’un hommage à la terre d’origine ? Il est légitime de s’interroger, surtout lorsque l’on évoque la nostalgie qui aurait habité Dvořák dans l’agitation new-yorkaise. Une hypothèse qui, pourtant, reste dans le flou, faute d’éléments tangibles. Les rares arguments invoqués en ce sens peinent à convaincre, et relèvent souvent de clichés éculés : l’idée qu’un Tchèque ne saurait écrire qu’à partir de son terroir, que tout oiseau ne chante que dans son arbre généalogique, ou autres facilités du même ordre. Dès lors, une question persiste, celle de savoir si Dvořák a véritablement voulu saluer sa patrie dans cette ultime symphonie.

Une analyse du corpus disponible invite à la réserve. Les arguments attestant une prétendue « tchéquité » de l’œuvre sont rares – bien moins nombreux, du reste, que ceux soulignant l’influence américaine. Est-ce là une forme de paresse intellectuelle, qui consiste à penser que les représentants des « petites nations » sont irrémédiablement assignés à leur folklore ? L’idée est plausible, sinon probable, tant il semble difficile d’imaginer, aux yeux de certains, qu’un compositeur issu d’une contrée dite périphérique puisse embrasser l’universel.

Quant au célèbre propos attribué à Dvořák – « C’est une musique tchèque où parle le pays natal… » – il ne résiste pas à l’examen : il s’agit d’une pure invention, un montage apocryphe fondé sur des déclarations altérées pour servir une thèse qui n’était pas la sienne. Dvořák, dans l'état de nos connaissances, n’a jamais tenu de tels propos, et ceux qui les citent devraient être capables d’en fournir les sources, ou bien se dédire. Que l’on puisse encore, en 2025, s’appuyer sur de telles distorsions des faits a de quoi déconcerter. (1)

L’un des arguments les plus souvent avancés pour défendre le caractère tchèque de la symphonie est la présence supposée d’une polka dans le premier mouvement – on peut y percevoir même un écho de celle de Smetana dans Vltava, selon le Guide Fayard de la musique symphonique.

La polka, danse paysanne à deux temps (le mot půlka, signifiant « moitié », renvoie à la mesure 2/4), s’est répandue à travers le monde dès les années 1850. Lorsqu’elle surgit chez Smetana – dans La Fiancée vendue, Vltava ou son quatuor De ma vie – on peut raisonnablement y lire un engagement en faveur de la cause nationale. Dvořák lui-même, tout comme Fibich, en a ponctuellement fait usage.

Alors, pourquoi pas une polka dans la Symphonie du Nouveau Monde ?

Certains affirment l’entendre dans la réexposition du premier mouvement. Mais ce lien relève plus de l’interprétation personnelle que d’une évidence stylistique. Il ne semble être venu à l’idée de personne, au moment de la création – ni dans les critiques tchèques, ni parmi les proches du compositeur, ni chez lui-même – de voir là une danse bohémienne. Il aura fallu attendre les années 1950 pour qu’un chercheur, Antonín Sychra, formule cette hypothèse. (2) Autrement dit, elle était restée totalement absente des lectures contemporaines ou postérieures immédiates.

Supposons néanmoins que cette intuition soit juste. Sychra, éminent connaisseur de l’œuvre dvořákienne, avance cette idée dans son ouvrage de 1959 Estetika Dvořákovy symfonické tvorby, aujourd’hui encore reconnu. Si cette polka existe bel et bien, elle constituerait un discret salut aux terres natales, glissé dans une partition née en Amérique. Soit. Mais encore faudrait-il que la polka, ici, joue un rôle de signe identitaire.

|

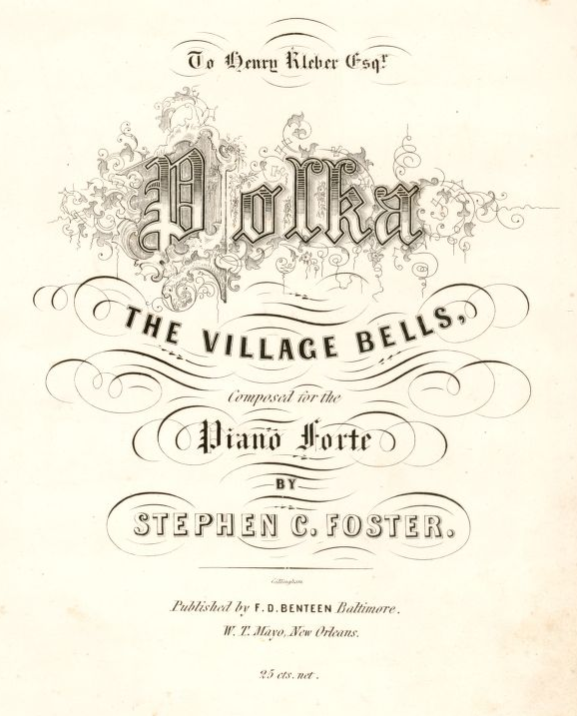

| Stephen Foster, couverture de la partition The Village Bells, polka pour piano (DR) |

Le contexte américain de 1892 brouille les repères : rien n'est moins sûr qu'une polka, en ces lieux et à cette époque, renvoie nécessairement à la Bohême.

Dvořák n’a jamais mentionné d’inspiration européenne pour cette œuvre. Il s’est en revanche passionné pour les musiques populaires du Nouveau Monde. Penchons-nous sur quelques-unes de ces influences, certaines avérées, d’autres probables.

John Andrew Broekhoven est un compositeur né une dizaine d’années après Dvořák, installé très jeune aux États-Unis. Devenu citoyen américain, il se fait connaître notamment par sa Suite Créole pour orchestre, créée en 1886. L’adjectif « créole » désigne ici une inspiration « tropicale » (ou caribéenne, si l’on préfère, sans attacher à ces termes une dimension ethnomusicologique qu’ils n’ont pas ici). Le premier mouvement, Calinda, fait référence à une ancienne danse rituelle des Noirs du sud des États-Unis, comme l’indique le Larousse.

Cette pièce est liée à deux figures proches de Dvořák : Henry Edward Krehbiel, qui encouragea Broekhoven, et James Huneker, qui prétendit avoir présenté cette œuvre au compositeur tchèque alors que la symphonie n'était pas encore écrite. (3)

Il est vraisemblable que Dvořák en ait pris connaissance – et sans doute a-t-il été intrigué de reconnaître, sous les rythmes de la Calinda, les accents d’une... polka. Étonnante rencontre entre l’Afrique et la Bohême, par les détours de l’histoire et des migrations musicales. La vogue des danses en deux temps permettait en effet bien des rapprochements. Toujours est-il qu’un auditeur ignorant l’origine de la pièce pourrait sans peine croire entendre là une polka d’Europe centrale. (2) L’unique enregistrement disponible laisse entrevoir une œuvre pleine de charme – sans génie peut-être, mais non sans idées. On espère entendre un jour une interprétation plus aboutie que celle du CSUSB Symphony Orchestra dirigé par Dr. Lucy Lewis.

Premier mouvement Calinda de la Suite Créole de John Andrew Broekhoven.

On perçoit déjà dans la Suite Créole un effort sincère vers une musique américaine authentique (variations syncopées du mouvement lent, dernier mouvement), quelques années avant la Symphonie du Nouveau Monde. Des illustrations sonores et une partition sont disponibles dans le site précisé en note.

S’agissant de Stephen Foster, le lien est encore plus clair. Dvořák ne s’est pas contenté d'admirer ses chansons : il a arrangé Swanee River (Old Folks at Home) pour voix et orchestre, et en a dirigé lui-même la création à New York.

Foster, dont les airs étaient sur toutes les lèvres, a composé un grand nombre de polkas – américaines, bien sûr, tout comme celles de Louis Moreau Gottschalk, autre grande figure locale que Dvořák estimait.

Alors, y a-t-il une polka dans la Symphonie du Nouveau Monde ? La réponse, à bien y regarder, n’est peut-être pas aussi déterminante. Car si cette danse est présente, elle est tout sauf univoque : adoptée par des cultures multiples, elle se décline d’un continent à l’autre, de Vienne à Veracruz, de Copenhague à Boston. Si Dvořák a réellement glissé une polka dans sa symphonie, c’est peut-être pour souligner cette universalité, non pour revendiquer une essence tchèque irréfutable – même si cette lecture va à rebours d’un grand nombre d’idées, trop largement admises.

Alain Chotil-Fani, juillet 2025

Notes

(1) Voir mon livre Dvořák et le Nouveau Monde pour davantage de précisions.

(2) L'information m'a été donnée par le Dr. David Beveridge.

(3) Voir le site harmonicorde.com/Broekhoven%20Page/Broekhoven.html, article de J. Radomski, d'où je tire une partie de ces informations. Lien consulté le 13/07/2025.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire